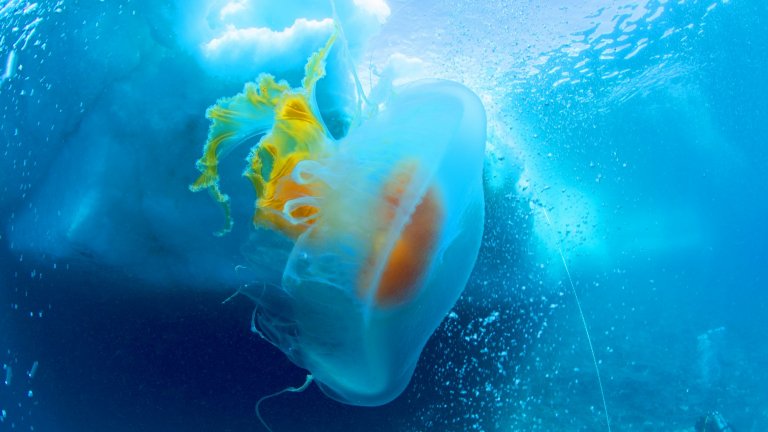

© Erwan AMICE / LEMAR / CNRS Images

Voir le médiaActualité scientifique

La journée mondiale de l’océan, qui a pour thème « Renouveler en profondeur notre action », est une nouvelle occasion de renforcer l’action en faveur des océans et protéger notre avenir.

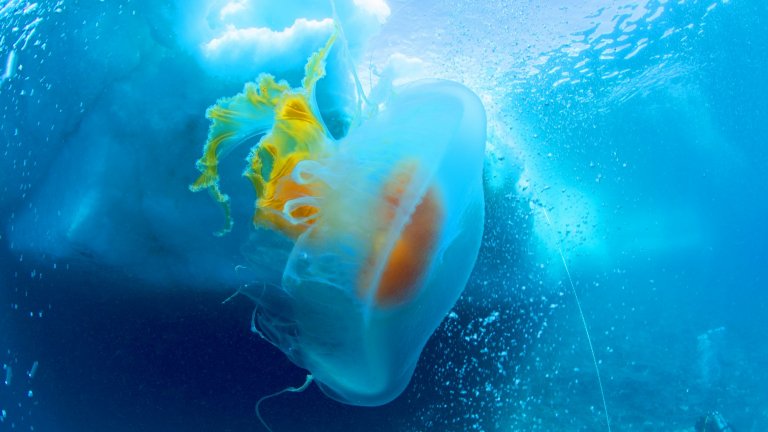

© Erwan AMICE / LEMAR / CNRS Images

Voir le médiaPour la communauté mondiale, c’est l’occasion d'échanger des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques afin de renforcer la conservation de la biodiversité marine et de protéger le patrimoine naturel et culturel de l'océan. Comme les précédents rendez-vous internationaux, la journée s'inscrit dans la « Décennie d’action(s) pour atteindre les objectifs du développement durable 2021-2030 », avec l’objectif de mettre en place des solutions innovantes fondées sur la science afin d’ouvrir un nouveau chapitre de l’action mondiale en faveur des océans.

Une mobilisation nécessaire, car la surface de la Terre est recouverte à plus de 70 % par les océans. Formidables réservoirs de biodiversité, qui abritent des millions d’espèces, les mers et océans subissent aujourd’hui une myriade de pressions inédites dans leur histoire. Surpêche, pollutions diverses, réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaces et la montée des eaux sont autant d’interférences humaines qui fragilisent les écosystèmes marins et font perdre à l’océan son rôle de régulateur naturel du climat. Une spirale infernale qui impacte à son tour les activités humaines, et tout particulièrement la part croissante de la population qui vit à proximité des littoraux – mais pas seulement.

Retrouvez notre dossier sur la pollution au plastique des océans, l’un des plus grands drames environnementaux des dernières décennies. Explorez d’autres thématiques liées à l’océan (biodiversité, changement climatique...) grâce à une sélection de reportages photo et vidéo que nous avons effectuée pour vous.

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.