© Direction des Inventions, des études et des expériences techniques - Section de cinématographie technique de la direction des inventions - 1917

Fonds Historique / CNRS Images

Numéro de notice

6670

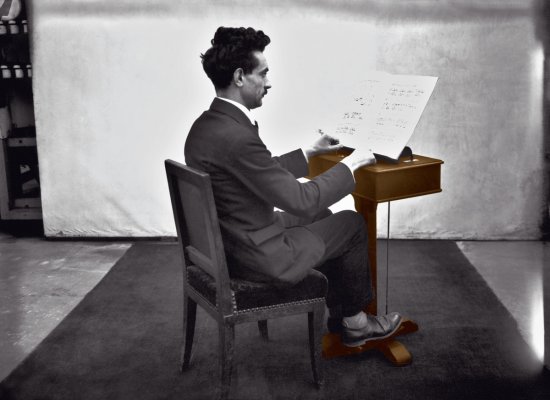

Appareil écouteur Perrin

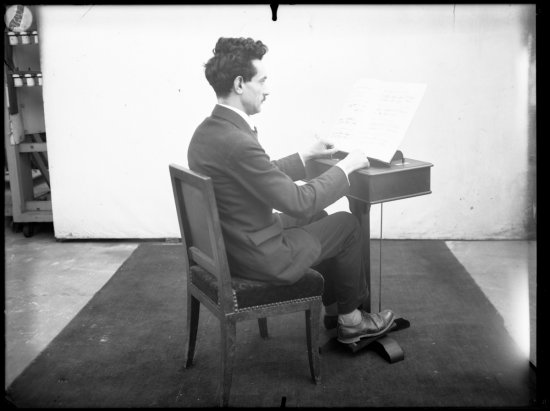

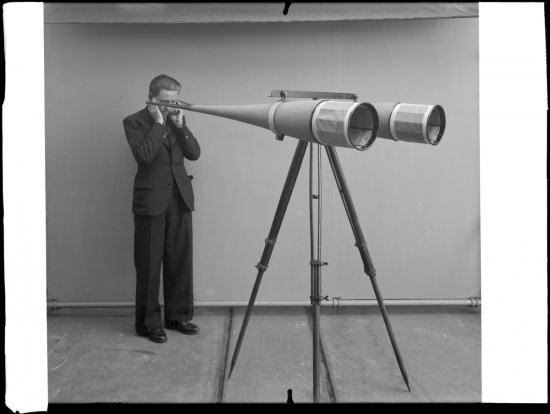

La Commission supérieure de la Direction des Inventions étudie l'appareil acoustique de Jean Perrin, ou télésitemètre, devant permettre à l'armée française de repérer précisément les positions ennemies par le son.

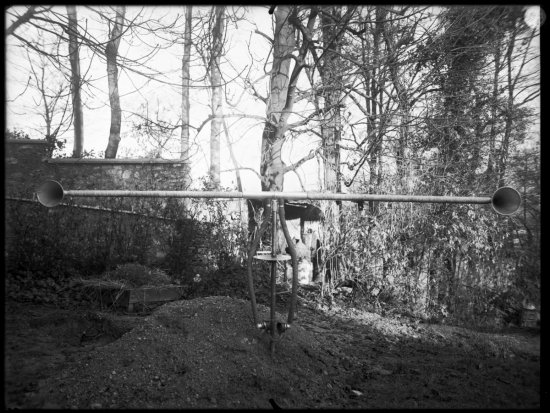

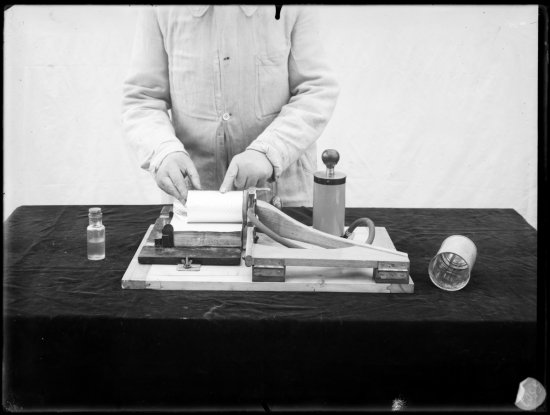

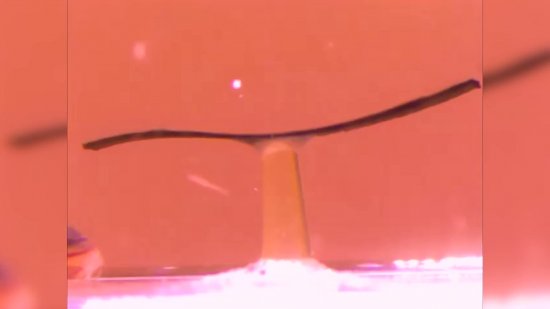

Le dispositif est composé de plusieurs capteurs reliés par des bras métalliques articulés. Son mouvement et sa structure évoquent ceux d'un manège tandis que sa nacelle rotative, actionnée par des opérateurs, renvoie au principe du tourniquet.

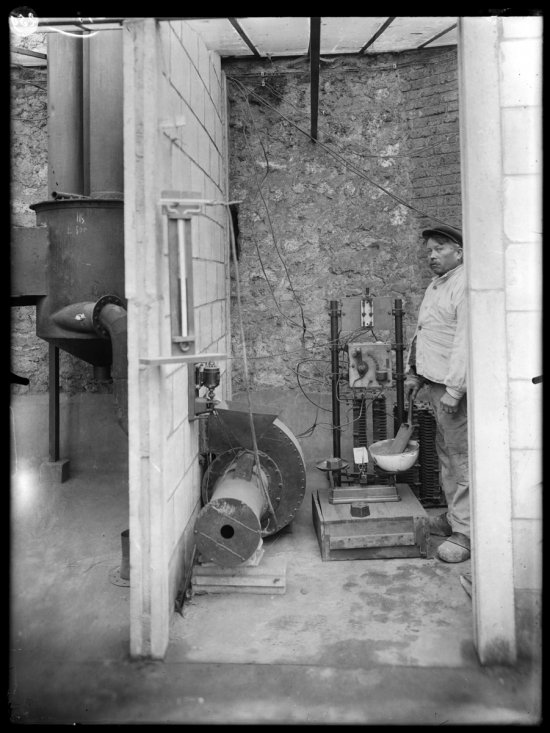

Dans ces images de mars 1918, les protagonistes opèrent près de Compiègne, sur le terrain d'essai du Centre d'instruction et d'études de la DCA du Fayel. Les membres de la section des études et des expériences techniques de la Direction des inventions et Jules-Louis Breton suivent la démonstration. Après la présentation générale du télésitemètre, une séquence se concentre sur ses capteurs, les myriaphones, autre invention de Jean Perrin mise au point en 1917. Le télésitemètre repose sur le principe de l'écoute binauriculaire : des cornets géants, telles de grandes oreilles, captent l'énergie sonore qui s'engage dans un tuyau : « Les divers tuyaux groupés, par exemple par sept, accolent leurs extrémités en un carrelage qui forme le fond d'un cornet allongé qui peut être de nouveau conjugué avec d'autres cornets (myriaphones de second ordre), jusqu'à un cornet qui conduit le son au fond de l'oreille », explique l'inventeur. Le son est ainsi amplifié et le nombre de cornets augmente la précision du relevé. Manoeuvré par des opérateurs expérimentés et composé de plusieurs myriaphones, le télésitemètre a une portée de 7 à 8 kilomètres et l'erreur angulaire ne dépasse pas 2 ou 3 degrés. Jugés concluants, ces essais mènent à la construction d'une vingtaine de télésitemètres, livrés en juin 1918.

Durée

Année de production

Définition

Couleur

Son

Version(s)

Support Original

L’utilisation des médias visibles sur la Plateforme CNRS Images peut être accordée sur demande. Toute reproduction ou représentation est interdite sans l'autorisation préalable de CNRS Images (sauf pour les ressources sous licence Creative Commons).

Aucune modification d'une image ne peut être effectuée sans l'accord préalable de CNRS Images.

Aucune utilisation à des fins publicitaires ou diffusion à un tiers d'une image ne peut être effectuée sans l'accord préalable de CNRS Images.

Pour plus de précisions consulter Nos conditions générales