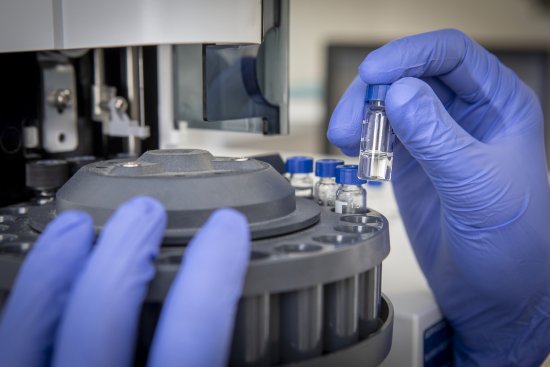

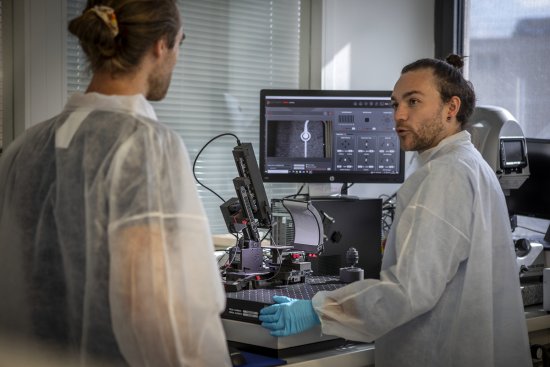

Christophe HARGOUES

Paris, Montpellier

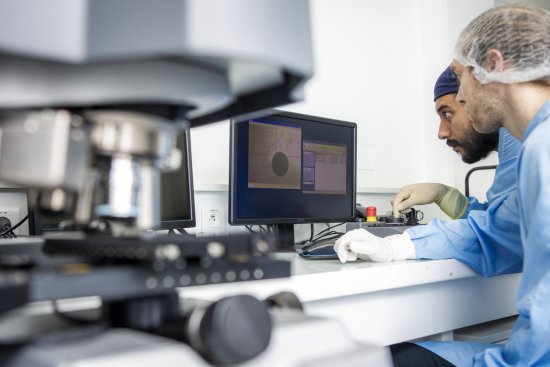

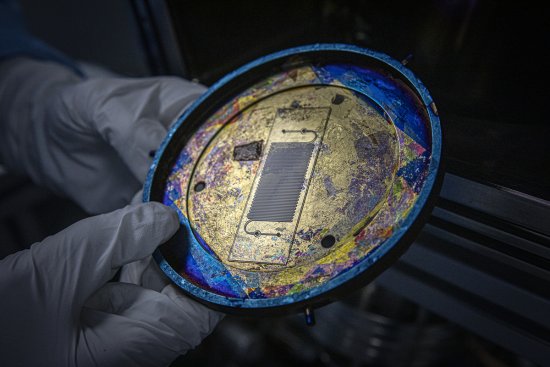

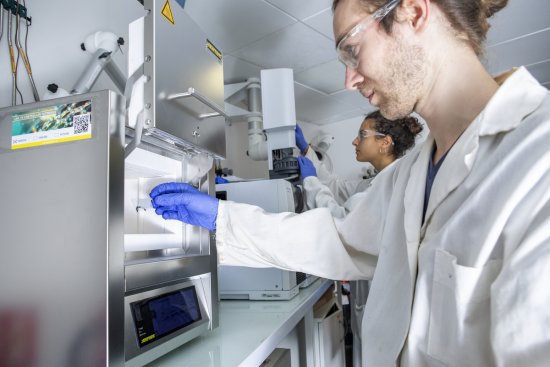

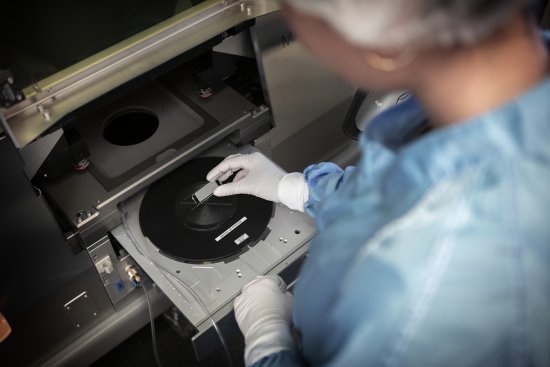

Ingénieur de formation reconverti dans la photographie, Christophe est indépendant depuis 12 ans. Il travaille très régulièrement dans le secteur social, médico-social mais également dans le domaine scientifique. Composition de l’image et humanisme peuvent décrire ses productions.