Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

© CNRS - 2024

Numéro de notice

8037

Une peau de labo

Peut-on se passer de l'expérimentation animale ? Si pour l'instant, il est difficile de ne pas avoir recours aux animaux dans certains domaines de recherche, des alternatives commencent à voir le jour. C'est le cas de la peau reconstruite mise au point au Laboratoire d'Immunologie, Immunopathologie et Chimie Thérapeutique à Strasbourg. L'objectif est de créer un modèle qui possède les mêmes cellules et propriétés que notre peau.

Durée

Année de production

Définition

Couleur

Son

Version(s)

Support Original

L’utilisation des médias visibles sur la Plateforme CNRS Images peut être accordée sur demande. Toute reproduction ou représentation est interdite sans l'autorisation préalable de CNRS Images (sauf pour les ressources sous licence Creative Commons).

Aucune modification d'une image ne peut être effectuée sans l'accord préalable de CNRS Images.

Aucune utilisation à des fins publicitaires ou diffusion à un tiers d'une image ne peut être effectuée sans l'accord préalable de CNRS Images.

Pour plus de précisions consulter Nos conditions générales

Transcription

Commentaire voix-off :

Ces images nous mettent toujours mal à l'aise. Des souris ou des lapins en laboratoire. Si les tests sur animaux pour des produits cosmétiques sont interdits dans l'Union européenne depuis plus de dix ans, l'expérimentation animale est encore nécessaire dans la recherche, ainsi que dans l'élaboration de nouveaux produits de santé. Mais un projet de recherche innovant devrait bientôt proposer une alternative.

Sonia, notre journaliste :

Nous sommes à Strasbourg, sur le campus de l'Université, juste devant l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. C'est ici qu'une équipe de scientifiques travaille sur de la peau reconstruite, c'est-à-dire une peau créée de toute pièce en laboratoire, mais qui a les mêmes caractéristiques que notre peau.

Commentaire voix-off :

Et à la tête de cette équipe, Vincent Flachet, immunologiste au CNRS. Depuis près de dix ans, il développe un modèle de peau reconstruite. Pour cela, il place sur des éponges de collagène les différents types de cellules qui constituent notre peau.

Vincent Flacher :

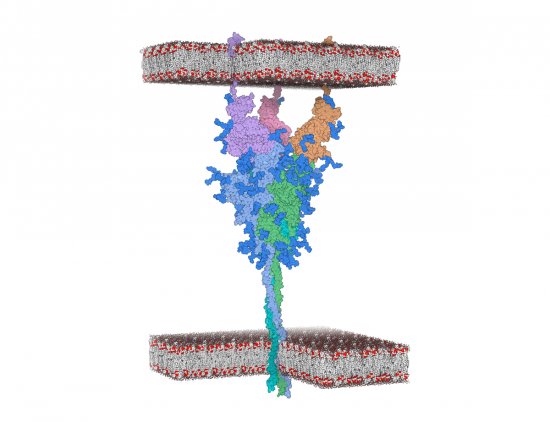

La peau, elle est reconstruite sur la base d'une matrice de collagène. On y insère dans ses pores les cellules qui nous intéressent et en fait, on procède par étapes jusqu'à obtenir une espèce de puzzle 3D qui reconstruit la peau. C'est-à-dire d'abord on met des fibroblastes qui vont remplir l'éponge, ensuite on met les neurones, ensuite on met les cellules immunitaires et enfin on met les caractéristiques qui constituent l'épiderme, donc la couche supérieure de peau.

Commentaire voix-off :

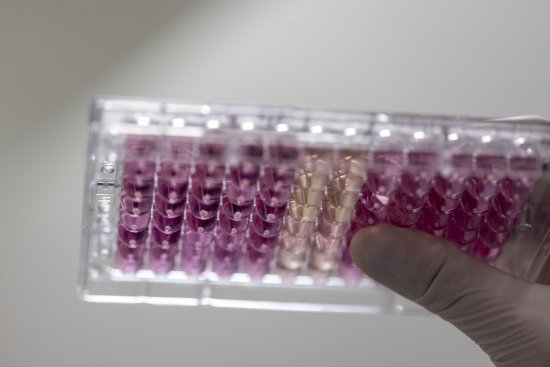

Pour cela, ils utilisent encore de la peau humaine qui provient d'opérations de chirurgie esthétique. A partir de peau et de sang, ils extraient différents types de cellules. Elles seront ensuite cultivées en laboratoire. Ici, ce sont des cellules immunitaires.

Ambre Alléon :

Alors, c'est important d'avoir des cellules immunitaires dans nos modèles de peau, parce qu'on a des cellules immunitaires dans notre peau au quotidien. Et elles sont, elles ont un rôle quand on a une infection, quand on a une coupure, elles vont participer donc, comme on veut regarder la réponse immunitaire dans notre projet, on met des cellules dans nos modèles de peau.

Commentaire voix-off :

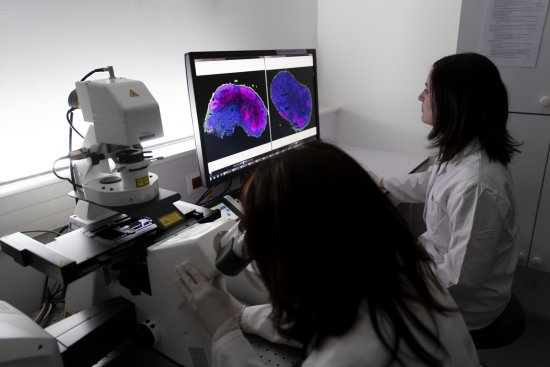

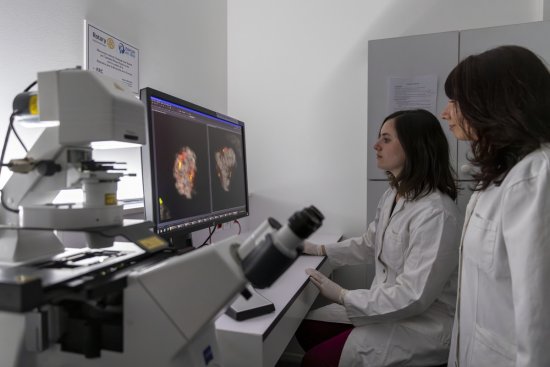

Et voici la fameuse peau reconstruite. Les éponges de collagène sont à présent remplies de cellules immunitaires et sensorielles. Elles reposent sur un support et baignent dans un liquide : le milieu de culture, qui contient les nutriments nécessaires à leur survie. Car cette peau est bien vivante. L'équipe pourra ensuite utiliser ce modèle dans des protocoles de recherche.

Vincent Flacher :

Nous, ce qui nous intéresse dans ces modèles de peau, c'est de pouvoir étudier des maladies dermatologiques. Et les maladies dermatologiques qui nous intéressent particulièrement, ce sont celles où l'on suppose qu'il y a des interactions entre le système immunitaire et le système nerveux sensoriel. On sait que dans le psoriasis, dans la dermatite atopique, on a ce type d'interactions qui ont lieu. On ne comprend pas exactement comment elles fonctionnent. On ne sait pas si ça fait que la maladie se déclenche, si ça fait que la maladie se poursuit à travers le temps. On pense pouvoir arriver à proposer des alternatives en termes de traitement.

Commentaire voix-off :

A quelques mètres de là, nous sommes à l'Insectarium, dans un laboratoire de sécurité biologique de niveau deux. Ici aussi, on utilise la peau reconstruite. Benjamin Voisin étudie les maladies transmises par les moustiques, appelés arbovirus. Ici, une expérience s'intéresse à des moustiques non infectés. Comment réagissent-ils face à de la peau reconstruite ? Un tube avec des moustiques est posé sur de la peau reconstruite. Le scientifique se demande si les moustiques vont avoir le même comportement que sur notre peau. C'est positif. Celle de droite est en exploration.

Benjamin Voisin :

Elle se redresse. Effectivement, elle a bien un comportement... Et hop, elle y retourne. Le problème que l'on a actuellement, c'est que les modèles que l'on a en laboratoire, typiquement la souris, ce sont des modèles qui ne sont pas infectés de façon naturelle et donc il faut qu'on trouve des alternatives, soit prendre des biopsies de peau humaine et les mettre en contact avec les moustiques. C'est ce qu'on fait de temps en temps au laboratoire, mais ça présente également des, malheureusement des inconvénients. Et donc une des idées qu'on a eue au laboratoire, c'est d'utiliser le modèle de peau reconstruit de manière à tester et explorer les mécanismes de défense immunitaire, face à ces arbovirus.

Commentaire voix-off :

Pour développer cette innovation, un laboratoire commun a été créé, appelé INCREASE. Les scientifiques travaillent désormais avec une entreprise testant des dispositifs médicaux. De quoi permettre à cette peau reconstruite de passer à l'étape d'après : la standardisation.

Vincent Flacher :

On a une variabilité qui est de fait pour l'instant plus importante. Ce sont des modèles qui sont construits sur plusieurs semaines parfois. Donc notre but, c'est d'avoir des modèles qui sont complexes mais qui sont quand même extrêmement reproductibles. Et c'est encore à l'heure actuelle un grand challenge. Et notre but, c'est que le législateur puisse considérer que ces modèles in vitro sont aussi fiables qu'un modèle animal.

Commentaire voix-off :

Et pour s'approcher encore plus de notre peau, l'équipe souhaite créer un système microfluidique, c'est-à-dire un réseau de micro canaux capables de faire circuler des nutriments dans cette peau reconstruite. Bientôt, elle ressemblera comme deux gouttes d'eau à notre peau. Cet organe protecteur, notre barrière face au monde extérieur.